【西洋絵画400年展】知識の持ち方で見え方が変わると感じた話

どうも、しょうだいです。

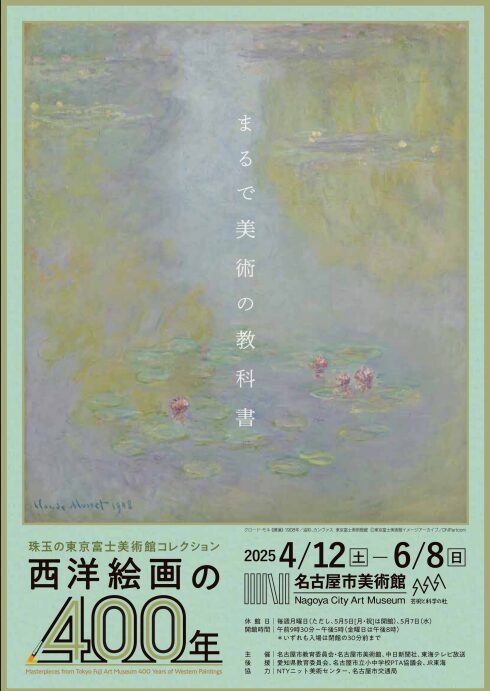

先日、名古屋市立美術館で開催されていた、

西洋絵画の400年展に行ってきました。

1500年代のルネサンスから1900年代後半の近現代の歴史を

83点の作品とともに巡る、とても素敵な作品でしたよ。

この展示会で、さらにいろいろなことを学んでいきたい!と

感じる良い気付きを得られたので、共有しますね。

僕と同じように、知的好奇心旺盛で、

仕事も遊びもどうせやるなら楽しみたい!と

思っているのであれば、きっと何か持ち帰れるものがあるかなと。

それでは、スタート。

西洋絵画と一言でいっても、階級があるらしいです。

いかにも西洋的な発想だなと思いつつ、

その解説文を読んでみると、

・歴史画

・肖像画

・風俗画

・風景画

・静物画

で上から順にざっくり階級の高い絵画だそうな。

なぜこんな階級がついているのかというと、

上に行けばいくほど

絵画を描くための「教養」を求められるから。

そして、その絵画を見る側にも

同等レベルの「教養」が求められる。

今後の話の展開の都合上、

ざっくり各絵画の説明をしますね。

歴史画というのは、ざっくりいうと

その時代の政治、その時代までの歴史、文化を

全てひっくるめて一枚の絵として描き切った作品のこと。

ただただ絵が上手いだけでは到底描くことができないのです。

複雑な情勢と自身の描画スキルをもとに、

構成や色遣い、あえて描かないものなどを選定する、

超レベルの高い絵画が歴史画というわけですね。

代表的なものだと、ダヴィッドのナポレオンとかですかね。

ここで一つ疑問が。

その一つ下の肖像画は人の絵をかいているだけじゃないの?

僕は最初そう思いました。

この疑問はすぐに全く見当外れだと知ります。

肖像画は当時、その肖像画の対象がどのような人かを

端的に、そして力強く魅せるためのもので、

平気で大きな交渉や権威付けとして使われていたみたいです。

だから、

・どんな人に向けて描くのか

・容姿以外にその人の特徴足らしめる物の何を描くのか

・どんな格好を描くのか

・そもそもその肖像画を描く画家がどれだけ本人から聞き出せるのか

こういったことが必ず求められていたんですね。

絵画ってただ美しさや風刺、隠喩を描くだけのものじゃなく、

描かれるだけの力や画家自身の教養の高さの提示であったりもしたわけです。

代表的なのはレオナルドダヴィンチのモナ・リザ。

次に風俗画。

風俗画は文字面だけみると誤解しがちですが、

民衆の文化を描いた絵画のことですね。

フェルメールの牛乳を注ぐ女とかが有名です。

これも生きている地域や時代背景、民衆からみた政治など、

歴史画や肖像画まではいかなくとも多角的な教養が

求められていたみたいです。

次は風景画ですね。

風景画は想像がつきやすいかなと。

この辺りからだいぶ親しみやすくなってきます。

代表的なのはモネの睡蓮。

今回の展示会の目玉にもなっていました。

ちなみに僕はポール・セザンヌの色遣いがすごく好きです。

今回も思わず写真に収めました。

最後は静物画。

静物画は本やお花、お酒、果物など、

その対象物自体や絵画全体としての意味をもたせ、

物の美しさだけではなく風刺や隠喩も入っていることが多いです。

僕は今この静物画から色々な気づき、

学びを得られることが多いので、

静物画を見る時間が大好きです。

今回も印象に残った絵を撮ってきました。

同じ季節には決して咲かない花々を一つの絵に収めていて、

キレイなお花の絵の側面ももちつつ、

「不可能」

を端的に示している面白い絵画です。

結局約3時間もその展覧会にいました。

3時間もいたので、結局そこそこ楽しめたのですが、

歴史画や肖像画などの高レベルの絵画は

チンプンカンプンで正直全く楽しめませんでした。。

悔しかったですよ。

僕は本質的・抽象的な概念を考えるのが好きなので、

風景画や静物画は絵としての美しさはもちろん、

これにどういったメッセージを持たせているのかなとかまで

考えながら見ることができました。

この感情から気づいたのは、

「知識の持ち方で物の見え方が変わる」

ということ。

今回楽しめなかった歴史画や肖像画は

もっと歴史や政治の知識があれば見え方がまるで

変わっていたでしょうし、

今回楽しめた風景画や静物画も

自分が絵を実際に描いていたり、画家がどんな人なのか

などの周辺知識を知っていればもっと違う視点があったのだろうと

思いますね。

これが良いとか悪いとかの話ではなく、

自分の持っている知識で見え方が変わるのなら、

いろんな見え方ができるようになりたいなーと

素直に思ったんです。

知識を持っていなければ、

それが面白いかもそうでないかすらも判断できません。

ちょっと詳しくなるだけなら、本一冊買って読むだけでも

十分ですし、今ならchatGPTに概要を説明してもらっても

よいですよね。

僕も悔しかったので、早速Amazonで

「鑑賞のための西洋美術史入門」を買いました。

→https://amzn.asia/d/gbb1XOW

結構イラストも多く、わかりやすい説明だったので、

サクサク読めちゃいそうです。

経験として何度もあるので、もはや癖になっているのですが、

気になるものはさっさと学んでみるの、

知的好奇心がくすぐられて楽しいし、

その知識はある時急に点が線に、線が面になるタイミングがあって、

その時の感覚は他では得られない気持ちよさですね。

美術は様々な教養が必要みたいなので、

それがより多く感じられそうで楽しみです。

食べ物・睡眠・仕事術すべてがつながる“体の設計図”を手に入れませんか?

僕は健康のために特別何かを摂るなどをすることなく、

365日慢性的な不調が一切ない毎日を過ごしています。

これは若いからそうなんでしょと言われるかもしれません。

それが一部影響していることは否定できない事実です。

しかし、僕自身大学生の頃が一番慢性的な不調を抱えていました。

時には小太りに、

時には家族に「ホンマに食べてる?!」

と心配されるほどゲッソリに。

他にも肌の粉吹きやニキビ、

コロコロうんちしかでない、

便秘、毎朝起きるのが辛いなどなど…。

今思い出すだけでも

決して戻りたくない不調に悩まされる毎日でした。

そんなたくさんの失敗をしていく中で気づいたことがあります。

それがノウハウばかり追い求めているから

自分が何をすればいいのかわからないということです。

つまり、自分のための”体の設計図”を持っていませんでした。

”体の設計図”を持つことで、

あらゆる健康情報の選別も容易になりましたし、

仕事の生産性がググンと上がりました。

実際に周りにも評価されるようになり、

「どんなことを気を付けているんですか?」

と自然と聞かれるまでになりました。

健康になるのはもちろん嬉しいですが、

人生の大半をかける仕事の時間をより充実し、

生産性がめちゃくちゃ高い状態で過ごせるのは

本当に幸せだなと感じています。

そんな健康・生産性の方向性を決める、

”体の設計図”を書くための材料を

小さな本にギュギュっとまとめました。

昔の僕だったら一番最初に知っておきたい情報を盛り込んでいます。

・毎朝だるい状態で起きて仕事している

・仕事中なぜか集中できない

・休日思いっきり遊べている気がしない

・どんな生活習慣をすれば体調がよくなるのかわからない

・毎日薬を飲んでごまかしている

こういった経験がある人は

10分もあればサクッと読めてしまうので、ぜひ読んでみてください。

→電子書籍「持続的健康を目指そう」を読んでみる

メールアドレスを入力すれば、受け取れます。最後まで読んでいただきありがとうございました

【体の設計図を手に入れると...】

・本質的・長期的に仕事の生産性を上げられる

・仕事でも休日でも毎日が楽しくなる

・健康にかけるお金が少なくなり、より自分にとって大切なものにお金を使えるようになる

・思考がクリアになり、シンプルな生活ができるようになる

などなど、書き切れないくらいのメリットがあります。

その第一歩を電子書籍で、そしてさらにメルマガで話しています。